校長室から『自分たちの学校は自分たちで創る~今年度最初の委員会活動~』

学校は、誰のものか。そして、誰が創っていくものか。その答えの一つは、まぎれもなく児童生徒自身です。これからの社会で生き抜く力を学校で培うには、児童生徒の主体性が不可欠だと口で言いながらも、先生の価値観を押し付ける、最後は先生が決めるなど、児童生徒に主導権を握らせないようにする学校がほとんどです。そのような中、児童生徒が学校の“ご都合主義”に反旗を翻し、少しずつ校則を児童生徒の手で見直す取り組みが進んでいます。学校は、失敗からでも学べる場所ですから、児童生徒に委ねられることは、どんどん権限移譲すべきだと考えています。

遅ればせながら、先週より本年度の教育活動が本格再開しました。そこで、先週は全校集会で、生徒会長の委嘱を行いました。これは、学校での主導権を生徒会にも担わせることを、全児童生徒、教職員に意識付けるための儀式でした。この委嘱後に、生徒会長は、今年度の生徒会組織と運営について、考えたことを校長室に来て、私に伝えてくれました。小さな学校ですが、児童生徒は校長の私をとても大切な存在として受け止めてくれているので、「校長先生、ちょっとお話をしたいのですが、よろしいですか」と緊張した面持ちで入ってきて、終わった後は「緊張した~」と言っていました。生徒会長の心意気を嬉しく受け止めました。そして、「私は、学校運営のリーダーである。そして、あなたは児童生徒の中のリーダーである。トップ会談ですね。」と話しました。

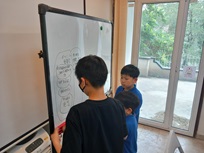

そんな生徒会長が、昨日は、学校をより良くするための委員会を組織編制してくれました。小学3年生から中学3年生までで組織され、人数も6人しかいませんので、そんなに複雑な委員会活動はできません。生徒会長は、組織を二つに絞りました。一つは、様々な時間帯にイベントを仕掛ける委員会、そしてもう一つが学校環境を整備していく委員会です。あれもこれも活動を組織できればいいのですが、限られたマンパワーをどう活かすか、生徒会長が考えた結果でしょう。それぞれの委員会には委員長を配置し、昨日は二人の委員長が司会進行しながら、委員会の目的や活動内容について話し合っていました。小学3年生の児童も真剣に話し合いに参加している姿を見て、未来のリーダーがこうして育っていくのだなあと思いました。

さて、今後、各委員会がどのような活動を展開し、生徒会はどのように進んでいくのか、楽しみに見ていきたいと思います。そして、いずれ先生達にいろいろな提案をしてくれる時が来るのを待ちたいと思います。場合によっては、予算が必要な活動もあるでしょう。その時は、現地スタッフの経理部長に交渉していくように声をかけようと思います。昨年度、生徒会長があるコンクールに参加して、見事入賞し、学校に2万円の賞金をいただきました。ですから、経理部長には、その1万円(現地通貨で3500万リアル)はどんなことがあっても注文を付けずに、手渡すよう伝えておきました。それ以上の予算については、経理部長に納得してもらえる説明ができるかによるでしょう。そのやり取りをぜひ見てみたいと思います。

学校規模や学校経営方針によって、児童会、生徒会の形も様々だと思いますが、学校生活の在り方は児童生徒に委ねる、そして学校を創る意識で経営に参画させるという視点は、どの学校でも変わらないものであるべきです。

テヘラン日本人学校で学ぶ子ども達へ

いよいよ、じどうせいと会が、ほんかくてきにスタートしました。会ちょうをリーダーにして、みんなでよい学校にしてほしいとおもいます。