校長室から『オンライン授業の技術向上をめざして~職員ミニ研修を実施~』

日本では経験できないことに挑戦できるのが、日本人学校派遣教員の醍醐味であることは間違いありません。先生であれば、教材や教具が日本の学校のように充実しているわけではないため、何かで代用したり、自作したりして授業に臨むことが多くあります。管理職であれば、任国の法制度を理解し、それに応じた対応策を講じなければなりません。イランでは税制度や銀行のルールが毎年のように改訂され、担当者によって対応が変わることも多いため、そのたびにスタッフと対策会議を開くことになります。

日本では経験できないことに挑戦できるのが、日本人学校派遣教員の醍醐味であることは間違いありません。先生であれば、教材や教具が日本の学校のように充実しているわけではないため、何かで代用したり、自作したりして授業に臨むことが多くあります。管理職であれば、任国の法制度を理解し、それに応じた対応策を講じなければなりません。イランでは税制度や銀行のルールが毎年のように改訂され、担当者によって対応が変わることも多いため、そのたびにスタッフと対策会議を開くことになります。

しかし、こうした困難も、「その経験をしたいからこそ、ここに来た」という気持ちで取り組んでいるため、泣き言を言うつもりはありません。

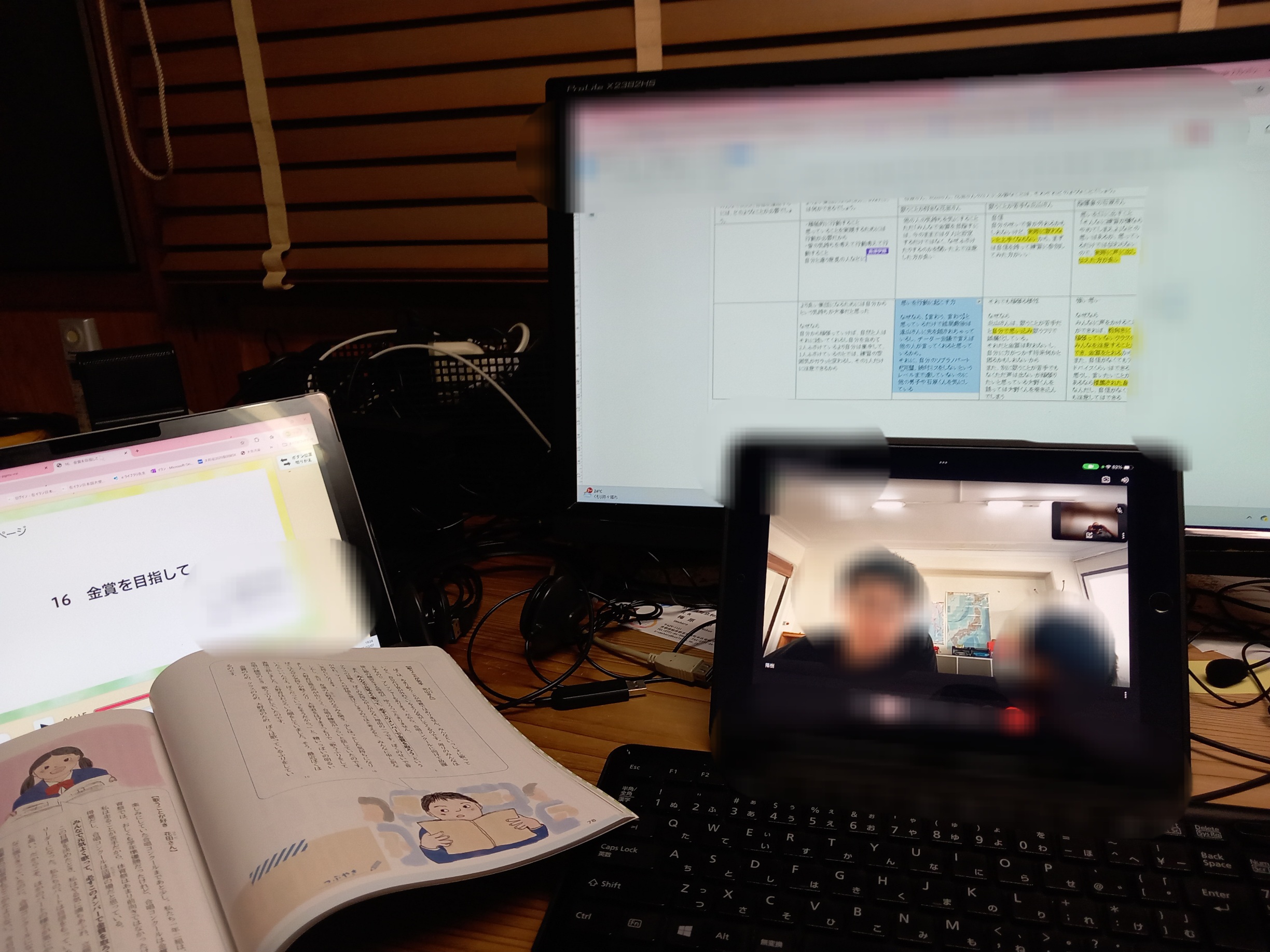

今回の避難帰国によって、オンライン授業もまた新たな挑戦となっています。3名の子どもたちがイランに戻り、派遣教員6名はイラン時間に合わせてオンライン授業を行っています。2020年のコロナ禍で多少の経験はあるものの、毎日フルタイムでオンライン授業を行うのは初めてのことです。そのため、派遣教員たちは試行錯誤を繰り返しながら取り組んでいます。

そんな中、研修担当が「オンラインで使える小技」をテーマにした職員ミニ研修を開いてくれました。発表内容は大きく分けて、①提示の工夫、②記録の工夫、③授業と家庭学習とのつなげ方の3点でした。

①提示の工夫では、教科書会社や各種団体が提供するデジタルコンテンツ、オンライン教材の活用が紹介されました。オンライン授業では、いかにリアリティや臨場感を持たせられるかが課題です。そのため、動画や音声教材の活用は有効です。また、黒板やホワイトボードが使えないため、学習の要点を視覚的に整理する工夫も必要になります。私はGoogle KeepやGoogleドキュメントを使い、画面共有を活用して見せ方を工夫しています。

②記録の工夫では、児童生徒にどのように記録を取らせるかがテーマでした。ワークシートを現地スタッフに送って書かせる先生もいれば、ノート記録を中心にする先生もいます。特に国語では「書く活動」が重要ですが、画面越しではノートを覗き込めず、机間指導ができません。そのため、適切なタイミングでアドバイスを送ることが課題になります。そこで役立つのがGoogleドキュメントやスプレッドシートです。共有機能を使えば、教員側で子どもの記入状況を即時に確認できます。私が担当している道徳では、入力された文章をWordのワークシートにコピーして印刷し、紙のポートフォリオとしてファイルに綴じています。

②記録の工夫では、児童生徒にどのように記録を取らせるかがテーマでした。ワークシートを現地スタッフに送って書かせる先生もいれば、ノート記録を中心にする先生もいます。特に国語では「書く活動」が重要ですが、画面越しではノートを覗き込めず、机間指導ができません。そのため、適切なタイミングでアドバイスを送ることが課題になります。そこで役立つのがGoogleドキュメントやスプレッドシートです。共有機能を使えば、教員側で子どもの記入状況を即時に確認できます。私が担当している道徳では、入力された文章をWordのワークシートにコピーして印刷し、紙のポートフォリオとしてファイルに綴じています。

③授業と家庭学習とのつなげ方では、英語の先生が発表をしてくれました。自分の苦手な領域を見つけ、克服のための家庭学習を計画する取り組みです。国語の漢字学習でも、一律の指導ではなく、各自のペースに合わせて習熟を図っていました。これらはオンラインに限らず有効な方法ですが、現地に先生がいない分、声かけが減り、**授業と家庭学習が切れがちになります。**そこで個別学習を取り入れることで、自分と向き合う姿勢を育て、自ら学ぶ習慣をつけようとしているのです。こうした学習スタイルに慣れれば、オンライン授業でも補うことができます。

また、本校では「eライブラリ」というオンラインドリルを導入しています。進捗状況をオンラインで確認できるため、家庭学習でも教員が把握でき、適時適切な声かけや個別支援のアドバイスを行うことが可能です。

こうした工夫を先生同士で共有し合うことで、日本では得られない貴重な経験を重ね、派遣教員のオンライン授業技術は確実に向上しています。この経験は、帰国後の不登校支援や、再び感染症などが流行した際にも必ず役立つでしょう。ぜひ、帰国後には各地の教員研修で発信してもらいたいと思います。

ただ、やはり対面で行う授業に勝るものはありません。一日も早くイランに再渡航し、リアルな授業を再開したい――派遣教員全員がそう願っています。

テヘラン日本人学校で学ぶ子ども達へ

せんせいたちも、いっしょうけんめいどりょくしてじゅぎょうをしていますが、おんらいんじゅぎょうでは、おもしろくないことがたくさんあるでしょう。ごめんなさい。もうしばらくのしんぼうです。